【問1(共通)】

文章量が減少し、英文そのものは読みやすい

長文の総単語量は少なく、内容の理解もしやすい問題でした。最初の問が「円安」の正しい知識と理解、そして英文法の比較表現でその意味を答えさせる問題で、例年の計算問題から傾向が少し変わりました。英語の本文を読まずに答えが出せる問題がある一方、正確に読み取り本文のルールに則って得点計算をする問題もあり、読み飛ばしが許されない精読も必要とされていました。その中で時間も意識しなければならないため、中学校レベルの枠を超えて英検などを目標に勉強を重ねておかないと高得点は狙えないかもしれません。

【問2(共通)】

例年同様の科目横断型の和文問題

問題構成はこれまでと大きくは変わらず、文章読解で解ける問題もありました。しかしその難易度が上がっており、正確な把握を試みると想定よりも時間がかかった受験生は多かったのではないでしょうか。パズル的な計算問題も出題されており、読解に計算、さらには知識と総合的に高い力が必要となっています。普段の勉強では国語の表論文や理科の実験問題などの長文に積極的に取り組むことが対策の最初の一歩となります。

【問3(選択)】

災害に関する問題で問2に類似した総合問題の構成

例年、技能科目に関する問題が入る問3、今年は家庭科でした。ただし、家庭科の知識そのものではなくそこから内容を発展させた、古文・現代文・数学・理科の複合問題でした。単位を意識した計算は煩雑になりやすく、時間がかかります。どのように計算すれば短時間で正確に答えにたどり着けるかという思考訓練が必要です。フェーン現象や質量保存の法則など、条件が複雑なため避けがちな問題にも積極的に取り組んで力をつけていきましょう。

【問4(選択)】

立体中心の問題 「見えない部分」をどう工夫するか

毎年、空間図形に関する問題が出題テーマとなっています。詳細は変わるものの、特定条件の最小・最大は問題にされやすいため、問われていることを理解し、極端な場合をイメージできる必要があります。出題された立体はすべて「見えない部分」が存在しており、この部分をどう考えるかが重要なポイントになっていました。知識や暗記として立体の勉強をするだけではなく、実際に立体を作りいろいろな方向から眺めるなど、知識を越えた興味関心も立体の応用問題には重要となります。普段の勉強で意識してみてください。

【問5(選択)】

本質は実験分析の問題 表・グラフを正確に読み取れるか

理科としての色が強い問5。知識は問われず、実験やレポート内容から分かる事を考察する問題であることも例年通りと言えます。コーヒーを題材に、化学的に考えた抽出方法、原料の輸出入国の判断とそれに伴う桁数の多い金額の計算、そして生物的に考える匂いのメカニズムという非常に難解な問題構成でした。(ウ)の調整金は全く身近ではないテーマのため、戸惑った受験生も多かったでしょう。概念が難しいことで解法が浮かばなければ、時間をかけずに次の問題に進むことも特色検査の手段としては重要となります。

【問6(選択)】

今年も数学・理科・社会からつくられた難易度の高い複合問題

日本の主な河川を題材に様々な問題で構成されていました。日本地理の降水量、中2理科の天気、中3理科のイオン、中3数学の三平方の定理が必要で、どれも丸暗記ではなく、正確な理解を要求する問題です。5教科の知識をさらに発展させた問題が問6(旧問7)に出題されるのは特色検査の特徴です。普段の勉強では教えられた内容をただの知識として覚える、あるいは計算するだけでなく、日常生活との関わり合いを想定していくことが必要かもしれません。

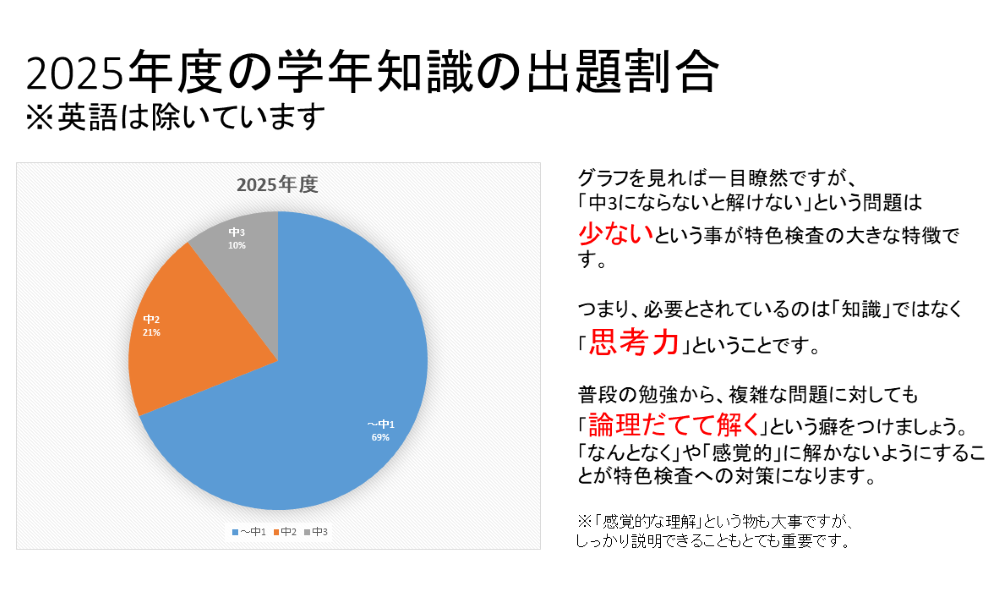

【傾向と対策】

普段の勉強から知識の整理と発展的な考え方をする訓練を

例年よりも文章量は減っており時間的な余裕は生まれやすいものの、精密な読解が必要で完答は難しい問題が多くありました。どのような状況・概念を出されても対応できるようにするために、科目に寄らず根拠を持って答えを出すことを普段の勉強から意識していくことが必要です。

理科や数学でよくある、「感覚的にこうなる」という考え方ではなく、根拠を説明できるようにしておくことも重要です。場合によっては高校以上の内容に触れて、新たな概念を理解することも訓練の1つになるでしょう。

特色検査においては初見の問題に対し、「もし~~だとすれば--となる」という仮定を置いて考える事が大きな助けとなることが多いです。その思考の中で、自分なりにパターンや答えの導き方が見えてくるかもしれません。

分析担当

川船先生

川船先生

春山先生

春山先生